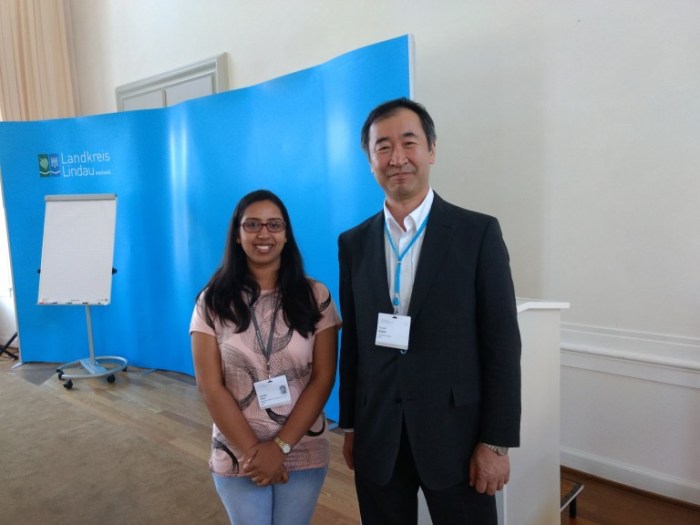

लेखिका याशिका घई(Yashika Ghai)

इसके पहले के दो लेखो मे हमने सूर्य की संरचना को विस्तार से देखा है। सौर भौतिकी से आगे बढ़ने से पहले हम खगोलभौतिकी की एक रोचक समस्या के बारे मे चर्चा करेंगे, जिसे हम सौर न्यूट्रिनो समस्या(THE SOLAR NEUTRINO PROBLEM) के नाम से जानते है। 2015 मे इस समस्या को हल करने के लिये प्रोफ़ेसर आर्थर बी मैकडोनाल्ड(Prof. Arthur B. McDonald) और प्रोफ़ेसर तकाकी काजीता(Prof. Taakaki Kajita) को नोबेल पुरस्कार मिला था। इस लेख को इस शृंखला मे शामिल करने का उद्देश्य यह दर्शाना है कि किस तरह से ’कण भौतिकी(particle physics)’ खगोल भौतिकी मे महत्वपूर्ण है। । ’मूलभूत खगोलभौतिकी (Basics of Astrophysics)’ शृंखला के पंद्रहवें लेख मे हम न्यूट्रिनो की चर्चा करेंगे और देखेंगे कि वे किस तरह सूर्य से संबधित है। सबसे पहले देखते है कि सौर न्यूट्रिनो समस्या(THE SOLAR NEUTRINO PROBLEM) क्या है और उसका हल क्या है?

इस शृंखला के सारे लेखों को पढने के लिये इस लिंक पर क्लिक करें।

न्यूट्रिनो क्या है ?

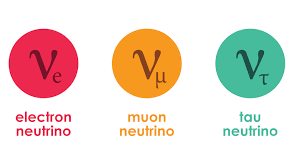

न्यूट्रिनो पदार्थ के मूलभूत कणो मे से एक है। इन कणो मे कोई आवेश नही होता है। पहले यह माना जाता था कि इनका द्रव्यमान भी नही होता है लेकिन इनका अत्यल्प किंतु द्रव्यमान होता है। न्यूट्रिनो पदार्थ के साथ बहुत कमजोर प्रतिक्रिया करते है जिससे उनकी जांच बहुत कठिन होती है। इन कणो की पदार्थ से प्रतिक्रिया इतनी कमजोर है कि जब आप इस लेख को पढ़ रहे होंगे तब आपके शरीर के आर पार खरबो न्यूट्रिनो जा चुके होंगे और आपको पता भी नही चला होगा। न्यूट्रिनो के तीन प्रकार है, इलेक्ट्रान-न्यूट्रिनो(Electron neutrino), म्युआन-न्यूट्रिनो(Muon neutrino) तथा टाउ-न्यूट्रिनो(Tau neutrino)। इन प्रकारों को न्यूट्रिनो के फ़्लेवर(flavors) कहते है।

यह भी पढ़े : ब्रह्मांड किससे निर्मित है?

सूर्य मे उत्पन्न न्यूट्रिनो

सूर्य मे मुख्यत: हायड्रोजन गैस है। मानक सौर माड्ल के अनुसार सूर्य के केंद्रक का तापमान 150 लाख केल्विन है। इस तापमान पर मुख्य अभिक्रियाये प्रोटान-प्रोटान शृंखला अभिक्रियायें(proton-proton chain reactions) होती है। नीचे दिया गया चित्र इन अभीक्रियाओं को दर्शा रहा है।

आप आसानी से इस चित्र मे अभिक्रिया के द्वितिय चरण को देख सकते है जिसमे दो लाल रंग मे दर्शाये कण बने है जोकि न्यूट्रिनो है। सूर्य केवल इलेक्ट्रान न्यूट्रिनो बनाता है। यह माना जाता है कि सूर्य मे प्रतिसेकंड 1.8*1038 (180 ट्रिलियन ट्रिलियन ट्रिलियन) न्यूट्रिनो बनते है। जिसमे 400 ट्रिलियन न्यूट्रिनो हर सेकंड पृथ्वी पर से हमारे शरीर को पार करते है। इन न्यूट्रिनो की ऊर्जा इतनी कम होती है कि इन्हे पकड़ा या जांचा नही जा सकता है। तो इन्हे हम कैसे देखते या जांचते है ?

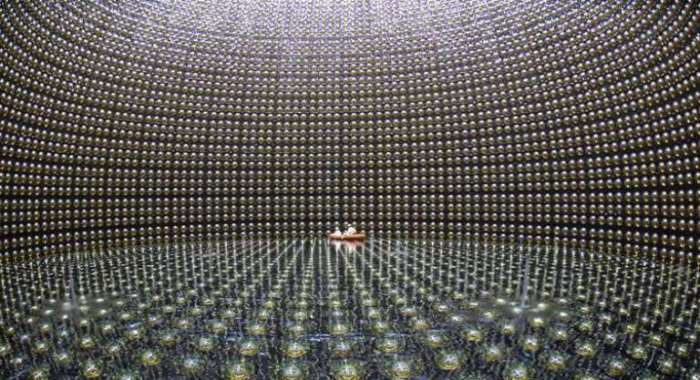

अधिक ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो दुर्लभ है। उनके पाये जाने की आवृत्ति 10,000 p-p अभिक्रिया मे 2 है। इन दो कणो को जांचने के लिये हमे एक विशालकाय द्रव से भरा पात्र चाहिये। इन विशाल पात्रो मे न्यूट्रिनो को सेरेन्कोव डीटेक्टर(Cerenkov detectors) से देखा/जांचा जा सकता है। यह उपकरण केवल इलेक्ट्रान-न्यूट्रिनो के लिये संवेदी है, लेकिन यह डिटेक्टर सूर्य मे बनने वाले केवल आधे न्यूट्रिनो को ही देख/जांच पाता है। बाकी के आधे न्यूट्रिनो कहाँ गये ?

इस प्रश्न ने भौतिक वैज्ञानिको को अचरज मे डाल रखा था। कण भौतिक वैज्ञानिक इसके लिये ‘सौर माडल’ पर ही प्रश्न उठा रहे थे, उनके अनुसार सौर माडल पूरा नही है, इसमे कुछ और भी होना चाहिये। शायद सौर भौतिकी वैज्ञानिको द्वारा प्रस्तावित सैद्धांतिक कुल न्यूट्रिनो के उत्पादन की दर ही गलत है। लेकिन सौर भौतिक वैज्ञानिक अड़े हुये थे कि यह माडल सही है और इसके द्वारा सूर्य की गतिविधियों के हर पहलु की व्याख्या सफ़ल रूप से होती है।

अनुपस्थित सौर न्यूट्रिनो समस्या का हल(Solving The Missing Solar Neutrino Problem)

इस समस्या को हल करने मे दो न्यूट्रिनो डिटेक्टर ने प्रमुख भूमिका निभाई थी, इसमे से एक कनाडा का सडब्युरी न्यूट्रिनो ओब्जर्वेटरी (Sudbury Neutrino Observatory (SNO))तथा दूसरा जापान का सुपर-कामीओकांडे डीटेक्टर(Super-Kamiokande detector) था। SNO मे सूर्य, पृथ्वी और सुपरनोवा से निकलने वाले न्यूट्रिनो का अन्वेषण होता है।

सेरेन्कोव विकिरण (Cherenkov radiation, चेरेन्कोव विकिरण अथवा वाविलोव-सेरेन्कोव विकिरण) एक विद्युतचुम्बकीय विकिरण है जो तब उत्पन्न होता है जब कोई आवेशित कण (मुख्यतः इलेक्ट्रॉन) किसी पैराविद्युत-माध्यम में उस माध्यम में प्रकाश के फेज वेग से अधिक वेग से गति करे। जल के भीतर स्थित नाभिकीय रिएक्टर से निकलने वाला विशिष्ट नील चमक, सेरेन्कोव विकिरण के ही कारण होती है। इसका नाम सोवियत संघ के वैज्ञानिक तथा 1958 के नोबेल पुरस्कार विजेता पावेल अलेकसेविच सेरेनकोव (Pavel Alekseyevich Cherenkov) के नाम पर रखा गया है जिन्होने इसे सबसे पहले प्रायोगिक रूप से खोजा (डिटेक्ट किया) था। इस प्रभाव का सैद्धान्तिक विवेचन बाद में विकसित हुआ जो आइन्सटाइन के विशिष्ट सापेक्षतावाद के सिद्धान्त पर आधारित था। सेरेन्कोव विकिरण के अस्तित्व की सैद्धान्तिक प्रस्तावना ओलिवर हेविसाइड ने 1988-89में दी थी।

जब कोई आनेवाला न्यूट्रिनो जल मे इलेक्ट्रान या म्युआन का निर्माण करता है, यह इलेक्ट्रान अपनी गति से सेरेन्कोव विकिरण उत्पन्न करेगा, इस विकिरण की तीव्रता न्यूट्रिनो की ऊर्जा के अनुपात मे होती है। इस तथ्य के प्रयोग से वैज्ञानिक आनेवाले न्यूट्रिनो की ऊर्जा की गणना करते है।

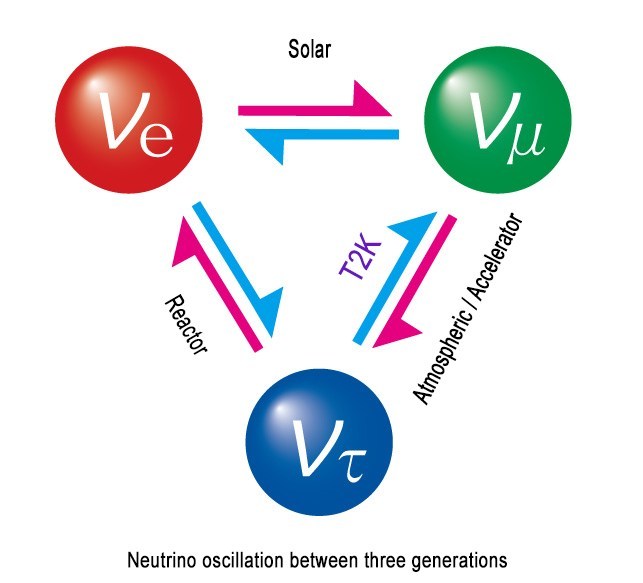

न्यूट्रिनो दोलन(Neutrino Oscillations)

सुपर-कामीओकांडे डीटेक्टर पर कार्य करने वाले वैज्ञानिको ने न्यूट्रिनो के गुणधर्मो से संबधित एक क्रांतिकारी खोज की थी। उन्होने न्यूट्रिनो दोलन का प्रायोगिक निरीक्षण किया। न्यूट्रिनो दोलन उस समय होता है जब एक फ़्लेवर का न्यूट्रिनो दूसरे फ़्लेवर के न्यूट्रिनो मे परिवर्तित हो जाता है। न्यूट्रिनो का द्रव्यमान अत्यंत कम अर्थात 0.05-0.1 eV/c2 के मध्य होता है। इतने अत्यल्प द्रव्यमान के कारण न्यूट्रिनो द्रव्यमान से प्रतिक्रिया कर पाते है। एक विशिष्ट न्यूट्रिनो का जन्म इलेक्ट्रान-न्यूट्रिनो के रूप मे हो सकता है लेकिन वह म्युआन-न्यूट्रिनो या टाउ-न्यूट्रिनो मे बदल सकता है, इसके अतिरिक्त इसके विपरीत परिवर्तन भी संभव है।

सबड्युरी टीम ने अपने इलेक्ट्रान-न्यूट्रिनो प्रवाह(electron-neutrino flux) की तुलना सुपर-कामीओकांडे द्वारा सटिकता से मापे गये कुल न्यूट्रिनो (total neutrino flux)प्रवाह से की। इन दोनो मुल्यो की तुलना से SNO और सुपर-कामीओकांडे के भौतिक वैज्ञानिको ने वास्तविक सौर न्यूट्रिनो प्रवाह की गणना की। यह मूल्य स्टैंडर्ड सौर माडेल द्वारा सूर्य पर ऊर्जा उत्पादन के अनुरूप ही थी। इसका अर्थ यह था कि अनुपस्थित न्यूट्रिनो ने वास्तविकता मे अपना फ़्लेवर इलेक्ट्रान-न्यूट्रिनो से म्युआन-न्यूट्रिनो मे बदला था। इसी कारण से वे इन डिटेक्टरो से बच निकले थे।

मूल लेख: THE SOLAR NEUTRINO PROBLEM

लेखिका का संदेश

लेखिका छात्र और नोबेल पुरस्कार विजेताओं के मध्य होनेवाली 66वें लिंडाउ मिटींग(66th Lindau Meeting) मे तकाकी काजीता से मिल चुकी है। उनका व्याख्यान न्यूट्रिनो दोलन पर ही केंद्रित था। इस व्याख्यायान ने ही लेखिका की रूचि न्यूट्रिनो दोलन की रोचक गतिविधियों मे जगाई। लेखिका को प्रो टकाकी काजीता की शांत छवि और समर्पण ने प्रभावित किया। प्रोफ़ेसर से वार्ता के बाद लेखिका ने अहसास किया कि सुपर-कामिओकांडे डिटेक्टर कितना विशाल प्रोजेक्ट है। वैज्ञानिको की एक विशालकाय टीम सुपर-कामिओकांडे डीटेक्टर ने इस कार्य के लिये समर्पित है। लेखिका ने अपने डाक्टरल शोध कार्य मे प्लाज्मा भौतिकी मे अन्य गतिविधियों के साथ न्यूट्रिनो बीम मे न्यूट्रिनो दोलन से उत्पन्न अस्थिरता पर अध्ययन किया जोकि अत्याधिक सापेक्ष डीजनरेट प्लाज्मा जैसे लाल महादानव तारो (बीटलगुज) मे होती है।

लेखक परिचय

संपादक और लेखक : द सिक्रेट्स आफ़ युनिवर्स(‘The secrets of the universe’)

लेखिका ने गुरुनानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर से सैद्धांतिक प्लाज्मा भौतिकी(theoretical plasma physics) मे पी एच डी किया है, जिसके अंतर्गत उहोने अंतरिक्ष तथा खगोलभौतिकीय प्लाज्मा मे तरंग तथा अरैखिक संरचनाओं का अध्ययन किया है। लेखिका विज्ञान तथा शोध मे अपना करीयर बनाना चाहती है।

Yashika is an editor and author at ‘The secrets of the universe’. She did her Ph.D. from Guru Nanak Dev University, Amritsar in the field of theoretical plasma physics where she studied waves and nonlinear structures in space and astrophysical plasmas. She wish to pursue a career in science and research.

from विज्ञान विश्व http://bit.ly/2WWON5w

0 comments:

Post a Comment