अंक उन चिह्नों को कहते हैं जिनसे गिनतियाँ सूचित की जाती हैं, जैसे 1, 2, 3. . .4। स्वयं गिनतियों को संख्या कहते हैं। यह निर्विवाद है कि आदिम सभ्यता में पहले वाणी का विकास हुआ और उसके बहुत काल पश्चात् लेखन कला का प्रादुर्भाव हुआ। इसी प्रकार गिनना सीखने के बहुत समय बाद ही संख्याओं को अंकित करने का ढंग निकाला गया होगा। वर्तमान समय तक बचे हुए अभिलेखों में सबसे प्राचीन अंक मिस्र (ईजिप्ट) और मेसोपोटेशिया के माने जाते हैं। इनका रचनाकाल 3,000 ईसा पूर्व के आसपास रहा होगा। ये अंक चित्रलिपि (हाइरोग्लिफिक्स) के रूप में हैं। इनमें किसी अंक के लिए चिड़िया, किसी के लिए फूल, किसी के लिए कुदाल आदि बनाए जाते थे। केवल अंक ही नहीं, शब्द भी चित्रलिपि में लिखे जाते थे।

अंक उन चिह्नों को कहते हैं जिनसे गिनतियाँ सूचित की जाती हैं, जैसे 1, 2, 3. . .4। स्वयं गिनतियों को संख्या कहते हैं। यह निर्विवाद है कि आदिम सभ्यता में पहले वाणी का विकास हुआ और उसके बहुत काल पश्चात् लेखन कला का प्रादुर्भाव हुआ। इसी प्रकार गिनना सीखने के बहुत समय बाद ही संख्याओं को अंकित करने का ढंग निकाला गया होगा। वर्तमान समय तक बचे हुए अभिलेखों में सबसे प्राचीन अंक मिस्र (ईजिप्ट) और मेसोपोटेशिया के माने जाते हैं। इनका रचनाकाल 3,000 ईसा पूर्व के आसपास रहा होगा। ये अंक चित्रलिपि (हाइरोग्लिफिक्स) के रूप में हैं। इनमें किसी अंक के लिए चिड़िया, किसी के लिए फूल, किसी के लिए कुदाल आदि बनाए जाते थे। केवल अंक ही नहीं, शब्द भी चित्रलिपि में लिखे जाते थे।

आज से हजारों साल पहले ‘कितनी हैं?’ प्रश्न पूछने से पहले लोगों को अंकों की अवश्य जरूरत पड़ी होगी।

मान लीजिए आप भेड़ों की गिनना चाहते हैं जिससे कि अगर कोई भेड़ खोई हो तो आपको उसका पता चल सके। किसी घटना को बीते हुए कितने दिन गुजरे शायद यह भी आप जानना चाहते हों। या फिर आपके शिविर की ओर कितने अनजान व्यक्ति बढ़ रहे थे।

लोग आसानी से अपनी चीजें दिखा सकते थे और उनका वर्णन भी कर सकते थे। अगर कोई पूछता कि कबीले के लोगों ने कितने दिन पहले भालू का शिकार किया, तो आप कह सकते थे, ‘पिछले दिन से, एक दिन पहले, से एक दिन पहले, से एक दिन पहले।’

पर यह एक उलझा और अटपटा तरीका था। इसमें शायद लोग दिनों की गिनती ही भूल जाते।

आप इसकी तुलना एक अन्य चीज से कर सकते हैं। आपने शायद नदी के किनारे लगे पेड़ों की कतारों पर गौर किया होगा। वहां एक पेड़, एक और पेड़, एक और पेड़, एक और पेड़ और शायद एक और पेड़ होगा। आप यह भी कह सकते थे कि कबीले द्वारा भालू का शिकार किए जितने दिन गुजरे, उतने ही पेड़ नदी के किनारे लगे थे। उससे प्रश्न का उत्तर मिल जाता। पेड़ों को देखकर कोई भी व्यक्ति भालू के शिकार के बाद बीते दिनों का अच्छा अंदाज लगा सकता था।

पर हर बार उसी संख्या के पेड़ों का समूह, फूलों, पत्थरों या सितारों का समूह जिसका पहले जिक्र हुआ हो मिल पाना बहुत मुश्किल था। क्या आपको अपने आसपास हमेशा एक ऐसा समूह मिलेगा जिसे देखकर आप कह सकें, ‘देखो उतने!’

अगर अलग-अलग संख्या के समूह आप अपने आसपास जुगाड़ सकते तो बहुत अच्छा होता। पिफर जब कभी भी ‘कितने’ का प्रश्न उठता, तब आप सही समूह की ओर उंगली उठा कर कह सकते थे ‘उतने’।

1 अंक और उंगलियाँ

जिस व्यक्ति ने समूहों की आसानी पर चिंतन किया होगा उसकी दृष्टि निश्चित ही अपने हाथ की उंगलियों पर गई होगी। मानव के दोनों हाथों से सुविधाजनक भला और क्या हो सकता है।

जरा अपने हाथों पर दृष्टि डालें। हरेक हाथ में आपको एक उंगली, एक और उंगली, एक और उंगली, एक और उंगली और एक और उंगली दिखेगी। आप अपना हाथ उठाकर उंगिलयों की ओर इंगित कर कह सकते हैं कि

‘देखो कबीले द्वारा आखिरी भालू को मारे उतने दिन गुजरे हैं जितनी उंगलियां मेरे हाथ में हैं।’

आप प्रत्येक उंगली को नाम भी दे सकते हैं। जो सबसे अलग को बाहर की ओर निकली है उस उंगली को अंगूठा कहते हैं। अंगूठे के पास वाली उंगली तर्जनी होती है। उसके पास वाली उंगली मध्यमा या मध्य उंगली होती है। उसके पास वाली उंगली जिसमें अंगूठी पहनते हैं को अनामिका कहते हैं और उसके पास वाली अंतिम और सबसे छोटी उंगली को कनिष्ठा कहते हैं।

आप मनमर्जी से जिनती उंगलियां चाहें उन्हें उठा सकते हैं। आप चाहें तो तर्जनी उंगली को खड़ा करके बाकी सभी उंगलियों को नीचे कर सकते हैं और कह सकते हैं, ‘इतनी’। या फ़िर आप तर्जनी और मध्यमा को खड़ा कर कह सकते हैं, ‘इतनी’। आप एक हाथ की सभी उंगलियों को खड़ा कर दूसरे हाथ की तर्जनी को खड़ा कर कह सकते हैं, ‘इतनी’। आदि।

पर अगर उंगलियों के समूह दिखाने के लिए आपको उंगलियां नहीं उठानी पड़तीं तो कितना अच्छा होता। हो सकता है आप हाथ मे कुछ सामान उठाए हों जिससे उंगलियों को उठाना मुश्किल हो। या बाहर बर्फ पड़ रही हो और आप अपनी उंगलियों को ठंडी हवा से बचाना चाहते हों। या फ़िर रात का समय हो और कोई आपकी उंगलियों को देख ही न सके।

आप उंगलियों के अलग-अलग समूहों के लिए कुछ शब्द रच सकते हैं। तर्जनी उंगली को उठाकर कहने की बजाए, ‘इतनी’ की जगह आप कह सकते हैं, ‘एक’। फ़िर तर्जनी उंगली उठाकर कहने की बजाए, ‘देखो मेरे पास इतने चाकू हैं,’ आप कह सकते हैं, ‘देखो मेरे पास एक चाकू है’। आप यह बात अपने हाथों को जेबों में डाल कर, या रात के अंधेरे में भी कह सकते हैं और फ़िर भी लोग आपकी बात को समझ जाएंगे।

आप ‘एक(One)’ शब्द ही प्रयोग क्यों करें? और कोई शब्द क्यों नहीं?

इसके बारे मे किसी को कुछ पता नहीं। ‘एक’ शब्द का जन्म हजारों साल पहले हुआ और हमें इसकी उत्पत्ति के बारे में कुछ पता नहीं। यह शब्द आधुनिक इंडो-यूरोपीय भाषाओं से बहुत पहले विकसित हुआ था। हर आधुनिक इंडो-यूरोपीय भाषा इस शब्द के अलग-अलग संस्करण उपयोग करती है पर असल में वे सभी एक ही हैं।

सस्कृत मे एकम, तमिळ मे वनरु, अंग्रेजी में हम ‘वन’,फ़्रेंच मे ‘उन’, जर्मन में ‘आईन’, लैटिन में ‘यूनस’, ग्रीक में ‘मोनोस’ बुलाते हैं। सभी शब्दों में ‘एन’ निश्चित रूप से इस्तेमाल होता है। यह सभी शब्द किसी मूल शब्द से आते हैं जिसके बारे में अब हमें कोई जानकारी नहीं है।

दरअसल मूल शब्द और अन्य भाषाओं के शब्दों से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हम केवल अपनी ही भाषा के शब्द ही उपयोग करेंगे क्योंकि हम उनसे ज्यादा परिचित हैं। तर्जनी और मध्यमा की जोड़ी को हम ‘दो’ कहेंगे। तर्जनी, मध्यमा और अनामिका होंगी ‘तीन’। उसके बाद में हम चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ और दस उंगलियों के समूह भी बना सकते हैं।

‘दस’ तब होगा जब हम दोनों हाथ उपर कर उनकी सभी उंगलियों को उठाएंगे और कहेंगे, ‘देखो, मेरी इतनी उंगलियां हैं।’

जब लोग इन शब्दों के अभ्यस्त हो जाते हैं तो फ़िर ‘कितने’ का वर्णन करना बहुत आसान हो जाता है। आप कह सकते है, ‘मैंने आपको छह दिन पहले देखा था,’ या फ़िर ‘आग जलाने के लिए आठ लकडि़यां लाओ’ या फ़िर, ‘मुझे दो तीर दो।’

और अगर तभी कोई आपके पैरों के पास तीरों का एक गट्ठा डाल कर कहे, ‘देखो, यहां कुछ तीर हैं, परन्तु कुल कितने तीर हैं यह मुझे पता नहीं’। तब आप उन्हें गिन सकते हैं। आप एक तीर को उठाकर कह सकते हैं, ‘एक’। आप दूसरे को उठाकर कह सकते हैं ‘दो’। आप अंतिम तीर को उठाकर कह सकते हैं, ‘सात’। इसके मतलब कुल सात तीर होंगे। क्योंकि आपके हाथों में दस उंगलियां हैं इसलिए आपके पास ‘कितने’ वाले प्रश्न के उत्तर में दस शब्द होंगे। इन शब्दों को अंक कहते हैं।

अब दस से अधिक चीजों के समूह बनाना भी आसान होगा। मान लें आपके पास तीरों का एक गट्ठा है और आप उन्हें एक-एक करके गिन रहे हैं। आप ‘दस’ तक गिन चुके हैं पर फ़िर भी कुछ तीर अभी भी जमीन पर पड़े हैं। अब आप क्या करेंगे? आपको और अंकों की जरूरत होगी। अगर आप नए अंकों के अलग-अलग नाम गढ़ेंगे तो उन्हें याद रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दस अलग-अलग अंक – एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ और दस को याद रखना ही काफी है।

पर अगर आप नए अंकों को पुराने अंकों का उपयोग कर से गढ़ें, तो? तब फ़िर इन नए अंकों को याद रखना काफी आसान होगा।

हो सकता है कि दस तीरों को उठाने के बाद आपको जमीन पर एक और तीर पड़ा हुआ दिखाई दे। आप कह सकते हैं, ‘एक तीर छूटा है।’ अंग्रेजी का शब्द ‘इलेविन’ एक पुराना अंग्रेजी शब्द है जिसका मतलब होता है, ‘एक-छूटा’। संस्कृत के एकादश का अर्थ है, दस से एक अधिक।

इसी प्रकार ‘ट्वेल्व’ भी एक पुराना अंग्रेजी शब्द है जिसका मतलब होता है ‘दो-छूटे’। द्वादश का अर्थ है, द्स से दो अधिक।

उसके बाद मामला और भी आसान हो जाता है। तेरह या ‘थरटीन’ थोड़ा उलझा तरीका है ‘टेन और थ्री’ लिखने का। अगर आप ‘थ्री-टेन’ लिखेंगे तो उसका उच्चारण कुछ-कुछ ‘थरटीन’ होगा। चौदह यानी ‘फोरटीन’ असल में ‘टेन और फोर’ के और भी करीब है। और इसी तरह फ़िफ्टीन ;पंद्रह सिक्सटीन:सोलह, सेविनटीन ;सत्रह और ऐट्टीन ;अट्ठारह का सिलसिला जारी रहेगा। नाइनटीन ;उन्नीस मतलब ;नाइन और टेन। उसके बाद आता है ‘टेन और टेन’ यानी ‘टू-टेन्स’ ;दो-दस क्यों है न? दरअसल उन्नीस के बाद का अंक ट्वेन्टी ;बीस एक पुराना शब्द है जिसका मतलब होता है ‘टू-टेन्स’। उसके बाद आता है ‘ट्वेन्टी-वन’ जो कि ‘टू-टेन्स और वन’ होता है। उसके बाद ट्वेन्टी-टू, ट्वेन्टी-थ्री आदि ट्वेन्टी-नाइन तक होते हैं। उसके बाद का अंक थर्टी ;तीस यानी ‘टू-टेन्स और टेन’ जो असल में ‘थ्री-टेन्स’ या थर्टी होता है।

अगर हम इस प्रकार से बड़े अंकों के लिए शब्द बनाते जाएं तो फ़िर उनचालिस के बाद फोरटी यानी ‘फोर-टेन्स’ होगा। इसी प्रकार हम फ़िफ्टी-पचास, सिक्सटी-साठ, सैविन्टी-सत्तर, ऐट्टी-अस्सी और नाइनटी-नब्बे तक जाएंगे। अंत में हम ‘नाइनटी-नाइन’ ;निन्यानवे पर आएंगे जो ‘नाइन-टेन्स और नाइन’ होगा। उसके बाद का अंक हंड्रेड (सौ) या ‘टेन-टेन्स’ होगा। हर बार दस अंकों के बाद आपको एक नए अंक का निर्माण करना पड़ेगा। अंक दस इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे दोनों हाथों में दस उंगलियां ही होती हैंद। इस वजह से ‘टेन-टेन्स’ हंड्रेड या ‘सौ’ कहलाता है। इसका मूल शब्द बहुत पुराना है और उसका हम अब उपयोग नहीं करते हैं।

इस प्रकार हम बड़े अंकों का निर्माण जारी रख सकते है। इसी प्रकार हम एक-सौ ग्यारह, एक-सौ तेंतीस, एक-सौ छियासी की बात कर सकते हैं। एक-सौ निन्यानवे के बाद का अगला अंक होगा दो-सौ। इसी प्रकार हम तीन-सौ, चार-सौ तक जा सकते हैं। दस-सौ तक पहुंचने तक हमें एक नए शब्द की आवश्यकता होगी। दस-सौ को अंग्रेजी में थाउजेंड और हिन्दी में हजार कहते हैं। इसी प्रकार हम दो-हजार, तीन-हजार आदि तक जा सकते हैं।

इससे बड़े अंकों के भी शब्द हैं परन्तु उनका निर्माण आधुनिक काल मे ही हुआ होगा। पुराने जमाने में हजार से आगे जाने की बहुत कम ही जरूरत पड़ती होगी। इसलिए हम यहीं पर रुकेंगे।

2.अंक और लेखन

अंकों का आविष्कार कब हुआ यह किसी को नहीं पता पर निश्चित ही उनका निर्माण लेखन से कहीं पहले हुआ होगा। एक समय ऐसा आया जब लोगों को शब्दों को चिन्हों से अंकित करने की आवश्यकता महसूस हुई। यह आज से लगभग 5000 हजार पहले जिस स्थान पर हुआ वहां आज ईराक देश बसा है। इस इलाके में दो नदियाँ बहती हैं – यूपफरेट्स और टिगरिस। जहां ये नदियां समुद्र में मिलती हैं वहाँ एक प्राचीन देश था जिसका नाम था सुमेरिया।

सुमेरिया के लोगों ने ही सबसे पहले लिखाई की शुरआत की। उसके बाद चीनियों और मिश्रवासियों ने भी लिखाई का उपयोग किया। और फ़िर धीरे धीरे करके लिखाई सारी दुनिया में फैल गई।

जब लिखाई का आविष्कार हुआ उस समय सुमेरिया और मिश्र में शहर और मंदिर थे और वहाँ खेतों में सिंचाई होती थी। इस प्रकार की उन्नत सभ्यता के निर्माण के लिए बहुत से लोगों को मिलजुल कर काम करना पड़ता था। इसके लिए उन्हें अथक प्रयास करना पड़ता होगा। उस जमाने में लोगों को टैक्स भी अदा करना पड़ता था।

टैक्स भरने के लिए लोगों को बाकायदा रिकार्ड (दस्तावेज) तैयार करने पड़ते थे। और रिकार्ड रखने की सारी जिम्मेदारी मंदिर के पुजारी की होती थी। किस व्यक्ति ने कितना टैक्स जमा किया है यह जानकारी पुजारी के लिए जरूरीथी। पुजारी इस जानकारी को कंठस्थ कर सकता था। पर अगर वो उसे भूल जाता तो पिफर वाद-विवाद होता। ऐसे हालात में टैक्सों की भरपाई के बारे में ठोस रूप से कुछ चिन्हों को होना जरूरी था। वाद-विवाद की नौबत आने पर लोग चिन्हों को देख सकते थे।

लिखाई के आविष्कार के समय पुजारी प्रत्येक शब्द के लिए एक अलग चिन्ह बनाता था। इससे बहुत सारे चिन्हों को कंठस्थ करना पड़ता था और उससे लिखाई-पढ़ाई का काम बहुत मुश्किल हो जाता था। इसलिए प्राचीन काल में केवल पुजारी लोग ही लिखना-पढ़ना जानते थे।

उस समय पुजारियों को अंकों के लिए भी महत्वपूर्ण चिन्ह रचने पड़ते थे। क्योंकि टैक्स के दस्तावेजों में अंकों की भरमार होती थी, इतना टैक्स फ़लां ने अदा किया, इतना टैक्स उस पर बाकी है।

पर क्योंकि उंगलियों को अंक-शब्दों के लिए उपयोग किया गया था तो क्यों न उंगली को एक सीधी रेखा से दर्शाया जाए? मिश्रवासियों ने बिल्कुल यही किया। उन्होंने एक खड़े डंडे का चिन्ह बनाया और उसे ‘एक’ का खिताब दिया।

जिस संख्या को चिन्ह से दर्शाया जाता है उसे ‘अंक’ या न्यूमरल कहते हैं। इसलिए खड़ा डंडा, एक मिश्री अंक का उदाहरण है। अन्य लोगों ने या तो उसी चिन्ह का उपयोग किया या अपने चिन्ह बनाए जो देखने में उंगली के समान एक खड़े डंडे जैसे ही थे।

सही चिन्ह कौन सा है इससे कोई खास फर्क नहीं पडे़गा। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका उपयोग कैसे हुआ। अगर हम परिचित चिन्हों का इस्तेमाल करें तो हम उन्हें ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। अंक एक के लिए हम एक खड़े डंडे का I उपयोग कर सकते हैं।

‘दो’ का चिन्ह कैसे लिखेंगे? उसके लिए नया चिन्ह निर्माण करने की बजाए हम क्यों न दो डंडे बनाएं II ? वो चिन्ह देखने में दो उंगलियों जैसा दिखेगा II।

उसके बाद के कुछ अंक लिखना आसान होगा। तीन के लिए III। चार के लिए IIII। पांच के लिए IIIII और नौ के लिए IIIIIIIII।

इस तरह हम एक ही तरह के डंडों को गिनकर कुल संख्या जान सकते थे। पर इसमें एक दिक्कत भी थी। जब बहुत सारे खड़े डंडे होते तो लोग उन्हें गिनते-गिनते थक जाते। बहुत सारे डंडों के लिखने और पढ़ने दोनों में गलती हो सकती थी।

मिश्रवासी जो चिन्ह लिखते थे उनमें एक प्रकार का नमूना होता था। पांच के लिए वो पांच खड़ी रेखाएं IIIII नहीं बनाते थे पर पहले तीन III और फ़िर उसके नीचे दो II रेखाएं बनाते थे। तीन और दो खड़ी रेखाओं को पांच रेखाओं के मुकाबले पहचाना आसान था। इसी प्रकार वो नौ को IIIIIIIII इस प्रकार लिखने की बजाए वे इस प्रकार III की तीन समूह बनाते थे जिनमें एक समूह दूसरे समूह के नीचे हो्ता था।

पर जैसे-जैसे संख्याएं बड़ी होतीं, वैसे-वैसे उन्हें छोटे समूहों में बांटने से काम नहीं चलता था। जरा इसी तर्ज पर जरा चौवन लिख कर देखिए – उसके लिए आपको 54 खड़े डंडे बनाने पड़ेंगे

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII।

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII।

मिस्रवासियों ने दस के लिए एक नया चिन्ह निर्माण किया। उसके लिए उन्होंने अंग्रेजी अक्षर ‘यू’ को उल्टा किया। असल में हमें मिस्र में निर्माण चिन्ह का उपयोग करने की जरूरत नहीं है। मान लें हम दस या ‘टेन’ के लिए अंग्रेजी के अक्षर ‘T’ का उपयोग करते हैं। यह एक तार्किक कदम होगा क्योंकि अंग्रेजी में ‘टेन’ शब्द ‘T’ से शुरू होता है।

अब आप ग्यारह को TI या फ़िर IT जैसे लिख सकते हैं। आप उसे कैसे लिखें इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप दस और एक लिख सकते हैं, या फ़िर एक और दस लिख सकते हैं। दोनों ही बार अंक ग्यारह ही होगा। बारह के लिए आप TII, या IIT या ITA लिख सकते हैं। हर स्थिति में संख्या बारह ही होगी।

क्या इसकी बजाए कोई नियमित तरीका उपयोग करना बेहतर होगा?

धीरे धीरे लोग इस नियमित तरीके के अभ्यस्त हो जाएंगे और फ़िर वे अंकों और संख्याओं को आसानी से समझ पाएंगे। हम सारे बड़े अंकों को बायीं ओर और छोटे अंकों को दायीं ओर लिखने का नियम बना सकते हैं। इस तरह तेइस को TTTIII, ऐसा लिखा जा सकता है। चौहत्तर ऐसे TTTTTTTIIII लिखा जा सकता है। और निन्यानवे TTTTTTTTTIIIIIIIII इस प्रकार लिखा जा सकता है। यहां T और I को एक खास नमूने के अनुसार लिखा गया है जिससे कि उन्हें गिनना आसान हो।

मिस्रवासियों ने निर्णय लिया कि वे एक-जैसे नौ से अधिक चिन्ह नहीं लिखेंगे और न ही गिनेंगे। इसलिए हर बार जब किसी चिन्ह को दस बार गिनना पड़ता तो वे एक नया चिन्ह निर्माण करते।

सौ को लिखने के लिए आपको दस के चिन्ह T को दस बार ऐसे TTTTTTTTTT लिखना पड़ेगा। ऐसा करने की बजाए मिस्रवासियों ने एक नया चिन्ह निर्माण किया जो सौ दर्शाता था। वो चिन्ह देखने में अंग्रेजी के छोटे अक्षर ‘जी’ जैसा दिखता था।

हमें उसे उपयोग करने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी बजाए हम सौ को अंग्रेजी के अक्षर ‘H’ से दर्शा सकते हैं क्योंकि अंग्रेजी में सौ या हंड्रेड का पहला अक्षर ‘H’ होता है।

तीन सौ तेंतीस को अब HHHTTTIII जैसे लिखा जा सकता है। सात सौ अट्ठारह को HHHHHHHTIIIIIIII जैसे लिखा जा सकता है। और आठ सौ नब्बे को HHHHHHHHTTTTTTTTT जैसे लिखा जा सकता है। आप इन तीनों चिन्हों का उपयोग कर नौ सौ निन्यानवे HHHHHHHHHTTTTTTTTTIIIIIIIII तक की संख्याओं को लिख सकते हैं।

तीन सौ तेंतीस को अब HHHTTTIII जैसे लिखा जा सकता है। सात सौ अट्ठारह को HHHHHHHTIIIIIIII जैसे लिखा जा सकता है। और आठ सौ नब्बे को HHHHHHHHTTTTTTTTT जैसे लिखा जा सकता है। आप इन तीनों चिन्हों का उपयोग कर नौ सौ निन्यानवे HHHHHHHHHTTTTTTTTTIIIIIIIII तक की संख्याओं को लिख सकते हैं।

नौ सौ निन्यानवे तक के अंकों को जानने के लिए आपको सिपर्फ तीन चिन्हों को याद रखना होगा और हरेक चिन्ह को नौ से ज्यादा बार नहीं गिनना होगा। एक हजार के लिए आपको सौ के चिन्ह ‘H’ को दस बार लिखना होगा। इसलिए अब आपको एक नया चिन्ह निर्माण करना होगा। इसी प्रकार दस हजार के लिए एक अन्य नया चिन्ह और एक लाख के लिए एक और नया चिन्ह निर्माण करना होगा।

इस प्रकार आप बड़ी और बड़ी संख्याओं तक जा सकते हैं। बस हर बार जब एक चिन्ह दस बार आए तब आप उसके लिए एक नया चिन्ह निर्माण करें।

3 अंक और रोमवासी

मिस्रवासियों की अंक प्रणाली ने दस के अंक को सबसे अधिक महत्व इसलिए दिया क्योंकि हमारे हाथों में कुल मिलाकर दस उंगलियां ही होती थीं।

पर दक्षिणी मेक्सिको की मायन सभ्यता के लोगों ने बीस के अंक कोप्राथमिकता दी। इसका कारण – हाथों और पैरों में कुल मिलाकर उंगलियों होती हैं। अंग्रेजी में बीस को ‘स्कोर’ कहते हैं। हम पचपन लोगों के समूह को ‘टू स्कोर एंड फोरटीन’ बुला सकते हैं। गेटिसबर्ग मे राष्ट्रपति लिंकन ने अपना भाषण ‘फोर स्कोर एंड सेवन इयर्स’ यानी ‘सत्तासी वर्ष’ के सम्बोधन से शुरू किया। (नोट : भारत मे भी चालीस को दो बीस, साठ को तीन बीस कहा जाता रहा है।)

पर हम चाहें तो बारह को भी विशेष महत्व का अंक मान सकते हैं। कई मायनों में बारह का अंक दस की तुलना में ज्यादा सुविधजनक है। दस को केवल दो और पांच से ही भाग दिया जा सकता है। अगर आप चीजों के ‘दस’ के समूह बनाएं तो पिफर उन्हें एक-तिहाई या एक-चौथाई में बांटना सम्भव नहीं होगा। बारह को आप आसानी से दो, तीन, चार और छह भागों में बांट सकते हैं।

बारह का महत्व इस बात में भी है कि हम बहुत बार ‘दर्जन’ का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए हम एक दर्जन अंडों का उल्लेख करते हैं। आध दर्जन छह होते हैं, दर्जन का एक-तिहाई चार, एक-चौथाई तीन, और दर्जन का छठा भाग दो होता है। हम चीजों को दर्जन-के-ेदर्जन में बेचते हैं।

एक दर्जन-दर्जन एक सौ चवालीस होता है। इस संख्या को हम अंग्रेजी में ‘ग्रॉस’ कहते हैं। फ़्रेंच में इसका मतलब होता है बहुत बड़ा।

सुमेरियावासियों ने सबसे अधिक महत्व साठ के अंक को दिया। साठ को तो बारह की अपेक्षा और अधिक तरीकों से बांटा जा सकता है। अपने जीवन में भी हम साठ के अंक को काफी महत्व देते हैं। एक मिनट में साठ सेकण्ड होते हैं, और साठ मिनट का एक घंटा होता है।

हमारी प्रणाली जितने अधिक बड़े अंक पर आधरित होगी हमें संख्याओं को लिखते समय उतने ही ज्यादा चिन्हों को गिनना पड़ेगा। मान लें कि मिस्रवासियों ने नया चिन्ह, दस की बजाए बारह बार एक चिन्ह के आने के बाद चुना होता। तब हमें नौ की बजाए ग्यारह चिन्ह गिनने पड़ते। बीस या साठ की प्रणाली में हमें और अधिक चिन्हों को गिनने के लिए मजबूर होना पड़ता।

अगर हम दस से कम अंक वाली प्रणाली का उपयोग करें तो?

उदाहरण के लिए हम पांच का उपयोग कर सकते हैं क्योंकि हमारे एक हाथ में पांच ही उंगलियां होती हैं।

आज से 2000 वर्ष पूर्व यूरोप के बड़े भाग, एशिया और अफ़्रिका पर रोमन साम्राज्य छाया था। रोमन साम्राज्य ‘पांच’ पर आधरित अंक प्रणाली का उपयोग करता था। इसके लिए रोमवासी अपनी वर्णमाला के अक्षरों का चिन्हों जैसे उपयोग करते थे। भाग्यवश यूरोप और अमरीका के लोग भी क्योंकि रोमन लिपि का इस्तेमाल करते थे इसलिए हम रोमन चिन्हों से अवगत हैं।

रोमवासियों ने एक को I से दर्शाया। दो, तीन, चार के लिए उन्होने II, III और IIII लिखे। अभी तक यह मिस्रवासियों की प्रणाली जैसा ही है। परन्तु रोमवासियों ने एक प्रकार के चिन्ह को केवल चार बार ही लिखने की इजाजत दी और उसके बाद उन्होंने नया चिन्ह निर्माण किया। उन्होंने पांच को मिस्त्रावासियों की तरह IIII जैसे न लिख कर उसे V जैसे लिखा। छह को IIIIII जैसे लिखने की बजाए उन्होनें उसे VI जैसे लिखा। नौ को VIIII जैसे लिखा। अगर वो दस को VIIIII जैसे लिखते तो पांच I हो जाते और उससे रोमवासियों के नियम का उल्लंघन होता। इसलिए उन्होंने दस के लिए एक नए चिन्ह ‘X’ का उपयोग किया।

एक से हजार तक के रोमवासियों के चिन्ह इस प्रकार थे।

- I = एक

- V = पांच

- X = दस

- L = पचास

- C = एक-सौ

- D = पांच-सौ

- M = एक-हजार

पांच, पचास और पांच-सौ के लिए विशेष चिन्ह उपयोग करने के बाद रोमवासियों को कभी भी किसी चिन्ह को – एक, दस और सौ आदि को, चार से ज्यादा बार नहीं इस्तेमाल करना पड़ा।

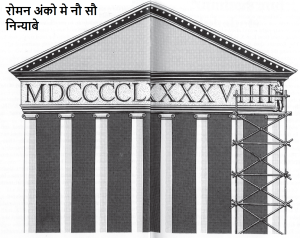

बाईस को उन्होंने XXII ऐसे लिखा। तेहत्तर को LXXII इस प्रकार लिखा। चार-सौ अट्ठारह को CCCCXVIII ऐसे लिखा। एक हजार नौ-सौ निन्यानवे को MDCCCCLXXXXVIIII इस प्रकार लिखा।

अगर आप एक हजार नौ-सौ निन्यानवे को मिस्त्रावासियों की प्रणाली द्वारा लिखने की कोशिश करेंगे तो आपको उसके लिए एक हजार चिन्ह इस्तेमाल करने होंगे जिसमें ‘सौ’, ‘दस’ और ‘एक’ के नौ चिन्ह शामिल होंगे। जबकि रोमन प्रणाली में केवल 16 चिन्ह ही उपयोग करने पड़ेंगे।

मिस्रवासियों की प्रणाली केवल चार ही चिन्हों का उपयोग करती थी जबकि रोमन प्रणाली सात चिन्हों का इस्तेमाल करती थी। रोमन प्रणाली में गिनना कम पड़ता था पर याद ज्यादा रखना पड़ता था।

रोमन अंकों के निर्माण के समय उन्हें किस क्रम में रखा जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। आप चाहें XVI, या XIV, या IXV लिखें – सभी का मतलब सोलह होता था। आप चाहें किसी भी क्रम में दस, पांच और एक को जोड़ें उनका मान हमेशा सोलह ही होता था।

पर संख्याओं को चिन्हों को अगर किसी तार्किक क्रम लिखा जाए तो उन्हें जोड़ना ज्यादा आसान होता है। यहां एक प्रकार के सभी चिन्हों को एक-साथ रखा जाता है। सबसे बड़ी संख्या दर्शाने वाला चिन्ह बायें ओर और उसके बाद उससे छोटे और उससे छोटे चिन्हों को रखा जाता है। इस विधि के अनुसार अट्ठत्तर को LXXXVIII ऐसे लिखा जाएगा जिसमें L के बाद क्रम में X, V, और I आएंगे।

बाद में रोमवासियों को संख्याओं के चिन्हों को कम करने की एक बढि़या युक्ति समझ में आई। चिन्हों को हमेशा की तरह बायें से दायें लिखो, पर कभी-कभी उनका क्रम बदल दो?

जब बड़े चिन्ह के बाद छोटा चिन्ह आता है तो आप उन दोनों को जोड़ते हैं। इसलिए VI का मतलब होता है 5 और 1 का योग यानी छह। पर जब छोटा चिन्ह, बड़े चिन्ह के बायीं ओर लगाया जाता है तो आप बड़े में से छोटे को घटाते हैं। इस प्रकार IV का मतलब ‘पांच में एक घटाना’ यानी चार होगा।

चार को IV जैसे लिखने और IIII जैसे न लिखने से आपको चार की जगह केवल दो ही चिन्ह पढ़ने पड़ेंगे। पर आपको उनकी स्थिति को ध्यान सेगौर करना होगा और उन्हे आपस में जोड़ने की बजाए उन्हें घटाना होगा। इसी प्रकार XL चालीस और LX साठ होगा। XC नब्बे और CX एक-सौ दस होगा। CM नौ-सौ होगा और MC एक-हजार सौ होगा।

1973 के वर्ष को MDCCCCLXIII की बजाए MCMLXXIII जैसे लिखा जा सकता है – अब बारह की बजाए सिर्फ नौ ही चिन्ह इस्तेमाल करने होंगे। एक हजार नौ सौ निन्यानवे को MDCCCCLXXXXVIIII की जगह MCMXCIZ जैसे लिखा जा सकता है – सत्रह की बजाए केवल सात चिन्हों में।

एक बात पर गौर से ध्यान देना होगा। घटाने वाली प्रणाली का उपयोग शुरू करने के बाद आप पिफर चिन्हों के क्रम के साथ छेड़छाड़ नहीं कर पाएंगे। तब हरेक चिन्ह अपने निश्चित स्थान पर ही आएगा।

रोमन साम्राज्य का दक्षिणी हिस्सा कोई 1500 वर्ष पहले ध्वस्त हो गया। पर दक्षिणी यूरोप के लोग रोम के ध्वस्त होने के 700 साल बाद तक रोमन अंकों का उपयोग करते रहे।

4 अंक और अक्षर

मिस्र और रोमन दोनों प्रणालियों में चिन्हों को बार-बार लिखना पड़ता था। उनमें हमेशा इस प्रकार की जोडि़यां III, या XX, या TTTTTT, दिखती थीं। उन चिन्हों को गिनना पड़ता था और गिनने में लोग गलती कर सकते थे।

क्या कोई ऐसा तरीका था जिससे की किसी भी चिन्ह को एक से अधिक बार उपयोग नहीं करना पड़े? पर ऐसा होने से बहुत सारे चिन्हों काउपयोग करना होता। अगर हम II को दो नहीं मानते हैं तो हमें उसे एक विशेष चिन्ह देना होगा। इसी तरह हमें तीन, चार आदि के साथ भी करना होगा।

यह कोई बहुत आसान/सरल प्रणाली नहीं लगती है क्योंकि इसमें हमें बहुत सारे चिन्हों को रटना पड़ेगा। पर अगर हम केवल उन्हीं चिन्हों का उपयोग करें जो हमें पहले से ही याद हैं तो?

3400 वर्ष पहले फ़ियोनीशियन नाम के लोग मेडिटेरेनियन समुद्र के पूर्वी तट पर लेबनान नाम के देश में रहते थे। उन्होंने एक अद्भूत वर्णमाला निर्माण की जिसमें प्रत्येक अक्षर की अलग आवाज थी। इन अक्षरों से अलग-अलग शब्द बनाए जा सकते थे।

यह अक्षर चारों दिशाओं में फैले। यहूदियों और यूनानियों में भी उनका प्रसार हुआ। इन अक्षरों द्वारा अब लिखाई बहुत सरल हो गई। लिखाई सीखने वाले हर व्यक्ति को वर्णमाला के सभी अक्षरों को याद करना पड़ता था। विभिन्न भाषाओं में अक्षरों के नाम भी अलग-अलग थे। इसलिए हर विशेष समूह के लोग अपनी भाषा के अक्षरों को याद करते थे।

हीब्रू पढ़ने वाले यहूदी बच्चे इस प्रकार के अक्षरों को याद करतेः एलिफ, बेथ, गिमिल, दालेद, हेय, वुव आदि। यूनानी बच्चे इन अक्षरों को कंठस्थ करतेः एल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सायलन, जेटा, ऐटा आदि। अंग्रेजी सीखने वाले बच्चे इन अक्षरों को याद करतेः ऐ, बी, सी, डी, ई, एफ, जी आदि।

अपनी वर्णमाला लोगों को इतनी अच्छी तरह याद होती है कि उसे लिखते समय उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। हरेक अक्षर की वर्णमाला में एक निश्चित स्थिति होती है और हरेक का अलग चिन्ह होता है।

क्यों न अक्षरों के चिन्हों को ही अंकों के चिन्ह जैसे उपयोग किया जाए? पहले अक्षर को पहले अंक, दूसरे अक्षर को दूसरे अंक और तीसरे अक्षर को तीसरे अंक जैसे उपयोग कर सकते था। इसके लिए लोगों को एक भी नया चिन्ह याद करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि उन्हें सभी चिन्ह पहले ही ही कंठस्थ होते।

हीब्रू और यूनानी अक्षर अंग्रेजी अक्षरों से बहुत भिन्न होते हैं परन्तु हमें इस बात से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी रुचि अंकों को लिखने की उस विधि में है जिसका यहूदी और यूनानी उपयोग करते थे। उस विधि के लिए हम अपनी वर्णमाला के अक्षरों का आसानी से उपयोग कर सकते हैं।

अंग्रेजी के अक्षरों का इस्तेमाल करके हम कह सकते हैंः

- A = एक

- B = दो

- C = तीन

- D = चार

- E = पांच

- F = छह

- G = सात

- H = आठ

- I = नौ

- J = दस

अगर हम इस तरह आगे बढ़ते रहे तो हम छब्बीस पर आकर रुक जाएंगे क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 ही अक्षर होते हैं।

पर अब हम इन्हें आपस में जोड़ भी सकते हैं। हम ग्यारह को ‘दस-एक’ या JA जैसे लिख सकते हैं। बारह को ‘दस-दो’ JB जैसे लिख सकते हैं। तेरह JC होगा, चौदह JD होगा, पंद्रह JE होगा, सोलह JF होगा, सत्रह JG होगा, अट्ठारह JH होगा, उन्नीस JI होगा आदि।

हम बीस की जगह JJ लिख सकते हैं पर अब हम चिन्हों को दोहरा रहे होंगे। उसकी बजाए हम अगले अक्षर K को बीस मान सकते हैं। अब K से शुरू कर हम इस प्रकार आगे बढ़ सकते हैंः

- J = दस

- K = बीस

- L = तीस

- M = चालिस

- N = पचास

- O = साठ

- P = सत्तर

- Q = अस्सी

- R = नब्बे

- S = सौ

- T = दो-सौ

- U = तीन-सौ

- V = चार-सौ

- W = पांच-सौ

- X = छह-सौ

- Y = सात-सौ

- Z = आठ-सौ

अब हम आखिरी अक्षर पर पहुंच गए हैं पर नौ सौ तक पहुंचने के लिए हम एक अन्य चिन्ह (!) निर्माण कर सकते हैं।

अंकों की इस प्रणाली द्वारा हम हजार तक का कोई भी अंक लिख सकते हैं – सि र्फ एक, दो, तीन चिन्हों का उपयोग करके और उसमें किसी भी अंक में कोई चिन्ह दो बार नहीं आएगा।

तब PE पचहत्तर होगा, एक-सौ छप्पन, SNF होगा, आठ-सौ दो,!RI होगा। इस तरह आप एक से नौ-सौ निन्यानवे तक के सभी अंकों को इस प्रणाली द्वारा लिख पाएंगे। आपको यह तरीका बहुत आसान लगेगा।

नौ-सौ निन्यानवे के आगे जाने के लिए आपको विशेष चिन्हों की जरूरत होगी। किसी अंक के नीचे एक रेखा लगा देने से वो उस अंक को हजार से गुणा कर देगी। इससे A̲ एक-हजार, B̲ दो-हजार हो जाएगा। पांच-हजार आठ सौ इक्कीस को आप E̲ZKA जैसे लिख पाएंगे।

अक्षरों को अंकों जैसे उपयोग करने में एक ही परेशानी है। उसमें कई बार अंक, अक्षरों जैसे दिखने लगते हैं।

उदाहरण के लिए अंग्रेजी के अक्षरों का उपयोग कर पांच-सौ पैंसठ को WOE जैसे लिखा जा सकता है। यह अंग्रेजी का एक मान्य शब्द है जिसका मतलब ‘दुख’ होता है। इससे कहीं लोग पांच-सौ पैंसठ को एक अशुभ संख्या न मान बैठें!

अंकों के शब्दों में मायने क्या हैं इस आधर पर लोग यह निर्णय न लें कि फलां अंक शुभ और फलां अशुभ है। यहूदियों और यूनानियों ने इसी प्रकार की भ्रामक ‘न्यूमरौलजी’ विकसित की जो बिल्कुल बेबुनियाद और व्यर्थ है। इस प्रकार की ‘न्यूमरौलजी’ आज भी मौजूद हैं और बहुत से लोग उनमें यकीन भी करते हैं। इसके पीछे एक ही कारण है – यहूदियों और यूनानियों द्वारा अक्षर-ेशब्दों का अंक-चिह्नो जैसे उपयोग शुरू करना।

समान चिन्हों को अक्षरों और अंकों जैसे उपयोग करने से कभी-कभी अंक शब्दों जैसे लगते हैं।

5 अंक और ‘शून्य’

वर्णमाला के अक्षरों की बजाए अगर हम अंकों के लिए भिन्न चिन्ह चुनते तो शायद ज्यादा अच्छा होता। मान लें कि अंकों के लिए हम बिल्कुल भिन्न चिन्ह निर्मित करते, तो?

भारत में रहने वाले हिन्दुओं ने अंकों के लिए जो चिन्ह निर्माण किए उन्हें हम आज भी उपयोग करते हैं। हम आज जो अंक उपयोग करते हैं उनका रूप सैकड़ो साल पहले भारतीयों द्वारा निर्माण किए अंकों से काफी भिन्न होगा। पर अगर हम भारतीयों के अंकों पर नजर डालें तो हमें उनमें वर्तमान में उपयोग किए जाने वाले अंकों की झलक मिलेगी।

- 1 = एक

- 2 = दो

- 3 = तीन

- 4 = चार

- 5 = पांच

- 6 = छह

- 7 = सात

- 8 = आठ

- 9 = नौ

यह अंक अपने मौलिक रूप में भारत में 2200 वर्ष पहले निर्माण हुए।

आपको आश्चर्य होगा कि हम भारतीयों द्वारा निर्मित अंकों का उपयोग आखिर क्यों कर रहे हैं। क्या वे चिन्हों का एक दूसरा समूह नहीं हैं? लोग प्राचीन रोमन चिन्हों के अभ्यस्त हो चुके थे। फ़िर लोगों ने उन्हें क्यों छोड़े?

लोगों ने प्राचीन चिन्हों को त्याग दिया। जब तब लोगों से बन सका उन्होंने पुराने चिन्हों का उपयोग किया पर बाद में उन्हें छोड़ दिया। भारतीय चिन्हों का प्रचार-प्रसार दूर-दराज तक इसलिए हुआ क्योंकि भारतीयों के चिन्ह प्राचीन रोमन चिन्हों से कहीं बेहतर थे। शुरू में ही भारतीयों ने मिस्रवासियों की ही तरह नौ से बड़े अंकों के लिए नए चिन्ह निर्माण किए। दस, बीस, तीस आदि अंकों के लिए उनके पास नए चिन्ह थे और इसी तरह सौ, दो-सौ, तीन-सौ आदि के लिए ।

पर तब किसी ने जरूर पूछा होगा – और यह हमें नहीं पता कि किसने पूछा कि इस सबकी क्या जरूरत थी। दो-सौ के अंक का मतलब दो ‘एक-सौ’ होता है। बीस का मतलब दो ‘दस’ होते हैं। हर बार अर्थ होता है – उस चीज का दोगुना। कल्पना करें – हर बार सबसे दायीं ओर वाला अंक कितने ‘एक’ हैं यह दर्शाएगा। उसके बायीं ओर वाला अंक कितने ‘दस’ हैं वो दर्शाएगा। उसके दायीं ओर वाला अंक कितने ‘सौ हैं यह दर्शाएगा आदि। अब चिन्ह का मूल्य उसकी स्थिति पर निर्भर करेगी। इस प्रकार सिर्फ नौ भारतीय अंकों – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ही पर्याप्त होंगे।

मान लें आपके पास अंक 354 है। सबसे दायीं ओर वाला अंक‘इकाई’ दर्शाएगा और 4 होगा। उसके बायीं ओर वाला अंक 5 ‘दहाई’ यानी पचास दिखाएगा। उसके बायीं ओर वाला अंक 3 ‘सैकड़े’ यानी तीन-सौ दिखाएगा। इस प्रकार चार, और पचास और तीन-सौ जुड़ने के बाद तीन-सौ चौवन संख्या बनेगी और 354 उन्हें दर्शाएगा। किसी भी अंक को इस प्रकार पढ़ा जा सकता है। 18 संख्या एक ‘दस’ और आठ ‘एक’ दर्शाएगी। दस और आठ को जोड़ने के बाद अट्ठारह संख्या बनेगी। अंक 999, नौ ‘सौ’, 9 ‘दस’ और 9 ‘एक’ दर्शाता है जिनका जोड़ नौ-सौ निन्यानवे होगा।

इस भारतीय प्रणाली में आप जितनी चाहें उतनी बड़ी और उंची संख्या तक जा सकते थे। संख्या 87235 को अगर आप दायें से बायें की ओर पढ़ते तो उसका मतलब होता पांच (एक), तीन (दस), दो (सौ), सात (हजार) और 8 (दस हजार)। उन सब को जोड़ने पर सत्तासी-हजार दौ-सौ पैंतिस का योग आएगा। आप अभी भी सिर्फ नौ भारतीय अंकों के अलावा और कुछ उपयोग नहीं कर रहे हैं। पर इसमें भी एक समस्या है।

मान लीजिए आप दो हजार और तीन संख्या लिखना चाहते हैं। वो दो (हजार) और तीन (एक) का योग होगी। इस संख्या में न तो कोई ‘दस’ और न ही ‘सौ’ होगा।

क्या आप इसे 23 जैसे लिख सकते हैं जहाँ दो (हजार) और तीन (एक) के लिए हो? अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको यह कैसे पता होगा कि 2 ‘हजार’ का प्रतिनिधि है? हो सकता है कि 2 ‘सौ’ या ‘दस’ का प्रतिनिधित्व करता हो?

आप चाहें तो 2 और 3 के बीच में दो रिक्त स्थान छोड़ सकते हैं -जैसे 2 3। अब किसी भी साफ नजर आएगा कि ‘सौ’ और ‘दस’ वाले स्थान रिक्त हैं इसलिए 2 केवल ‘हजार’ के लिए ही हो सकता है। पर कोई यह कैसे जान सकता है कि खाली जगह में दो रिक्त स्थान हैं? शायद उसमें केवल एक ही खाली स्थान हो? हो सकता है वहाँ पर तीन खाली स्थान हों?

इस प्रकार के खाली स्थान छोड़ने से काम नहीं चलेगा। हमारे पास कोई ऐसा चिन्ह होना चाहिए जो दर्शाए ‘दस का स्थान खाली है’ या ‘सौ का स्थान रिक्त है’।

पर रिक्त स्थान को दर्शाने के लिए किसी चिन्ह की कल्पना करना एक बहुत मुश्किल काम था। मनुष्य द्वारा अंकों के उपयोग के हजारों साल बाद रिक्त स्थान के लिए एक ‘शून्य’ के चिन्ह की आवश्यकता एक बहुत मुश्किल सोच था।

हमें नहीं पता कि अंततः इस चिन्ह के बारे में किसने सोचा। शायद वो कोई भारतीय होगा। हमें यह भी नहीं पता कि यह कब हुआ। शायद यह चिन्ह 1300 वर्ष पहले खोजा गया हो।

आज हम ‘शून्य’ दर्शाने के लिए जिस चिन्ह का उपयोग करते हैं वो सिर्फ एक गोला है और उसके अंदर कुछ नहीं है। भारतीय उसे ‘शून्य’ कहते हैं – जिसका मतलब होता है ‘इसके अंदर कुछ भी नहीं है!’

जरा देखें कि ‘शून्य’ कैसे काम करता है। अगर हम तेईस लिखना चाहते हैं तो हम उसे 23 लिखते हैं जिसमें 2(दस) और 3(एक) होते हैं। अगर हम दो-सौ तीन लिखना चाहते हैं तो उसमें 2(सौ), कोई भी दस नहीं, और 3(एक) होंगे। उसे हम 203 जैसे लिख सकते हैं।

दो-हजार तीस को कैसे लिखेंगे? इसमें दो(हजार), शून्य (सौ),तीन(दस) और शून्य(एक) होंगे। उसे हम 2030 जैसे लिख सकते हैं।

दो-हजार तीन-सौ – 2300 जैसे क्यों लिखा जाता है इसके पीछे का तर्क आप खुद ही सोच सकते हैं। और फ़िर दो-हजार और तीन 2003 जैसे क्यों लिखा जाता है?

अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 के भारतीय चिन्ह और उसके साथ-साथ ‘शून्य’ का उपयोग कर किसी भी अंक को बहुत आसानी से लिखा जा सकता है। किस स्थान पर कौन सा अंक है इसमें अब किसी को कभी भी कोई अड़चन नहीं आएगी।

6 अंक और विश्व

इस में कोई शक नहीं है कि भारतीयों द्वारा निर्माण किए अंकों के चिन्ह और उनके साथ ‘शून्य’ एक महत्वपूर्ण आविष्कार था। अब आप कितनी भी बड़ी संख्या को केवल कुछ ही चिन्हों द्वारा लिख सकते थे और उसके लिए आपको दस से ज्यादा चिन्हों को याद करने की जरूरत नहीं थी। अब अक्षरों से अंक लिखने और उनसे बने शब्दों की उलझन में फंसने की जरूरत भी नहीं थी।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अब भारतीय चिन्हों द्वारा अंकगणित करना बहुत आसान हो गया था। भारतीय प्रणाली किसी भी अन्य प्रणाली से कहीं बेहतर थी।

प्राचीन काल में रोमन या यूनानी अंकों का उपयोग कर गणित का अध्ययन और उसमें भाग देना केवल चंद लोग ही कर पाते थे। परन्तु भारतीय प्रणाली के उपयोग से स्कूल जाने वाले साधरण बच्चे भी बहुत आसानी से भाग कर सकते थे। अगर आपको लम्बे तरीके से भाग करना मुश्किल लगता है तो जरा एक बार उसे रोमन चिन्हों से करिए! तब आप उसकी मुश्किलों से अच्छी तरह वाकिफ होंगे!

जब एक बार लोगों को भारतीय प्रणाली की सरलता का पता चला तो फ़िर उसके बाद से भारतीय अंकों की प्रणाली दुनिया भर में फैली। ईसा के जन्म के 800 वर्ष बाद जब ‘शून्य’ का आविष्कार हुआ तो उसके बाद से भारतीय अंक भारत से उत्तर और पश्चिमी भागों में तेजी से फैले। इन इलाकों में अरबी बोलने वाले लोग रहते थे। अरबी बोलने वाले लोग उत्तरी अफ़्रिका और स्पेन में भी रहते थे। इससे भारतीय अंकों का अफ़्रिका और स्पेन में भी प्रसार हुआ।

भारतीय जिस चिन्ह को ‘शून्य’ – यानी ‘कुछ-नहीं’ बुलाते उसे अरबी लोग ‘सिफर’ कहते थे।

ईसा के जन्म के 820 वर्ष बाद एक अरबी गणितज्ञ मोहम्मद अल-ख्वारजिमी ने गणित पर एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी। उसने अंकगणित में भारतीय अंकों का किस प्रकार उपयोग किया जाए उसके पूरे निर्देश दिए। उसके सौ बरस बाद जेरबर्ट नाम के एक फ़्रेंच की अलग-अलग स्थानों से ज्ञान बटोरने में रुची जागी। उस समय फ़्रांस, इंग्लैण्ड और जर्मनी ‘अ्धेंरे-युग’ में थे। उस समय वहाँ बहुत कम स्कूल थे और लिखने-पढ़ने की भी बहुत कम किताबें थीं। पर उस समय अरबों के अधिन स्पेन ने बहुत अधिक प्रगति की थी।

जेरबर्ट स्पेन में 967 (ईसा की मृत्यु के बाद) में पहुंचा और उसने वहां तमाम पुस्तकों का अरबी में अध्ययन किया। उसे मोहम्मद अल-ख्वारजिमी की पुस्तक भी मिली जिसकी सरल और सुविधजनक प्रणाली को देखकर जेरबर्ट दंग रह गया। वो उन पुस्तकों को अपने साथ फ़्रांस लाया। यूरोप के लोगों ने उन्हें अरबी-अंक कहा क्योंकि वो अरबी बोलने वाले लोगों के यहां से लाए गए थे। यूरोप के लोगों को इस बात का पता नहीं था कि असल में वो प्रणाली भारत से आई थी। आज हम इन अरबी-अंकों को 1, 2, 3 आदि के नाम से बुलाते हैं।

क्योंकि 999 (ईसा की मृत्यु के बाद) में जेरबर्ट – सिल्वेस्टर-2 के नाम से पोप बना, तो फ़िरर क्या यूरोपीय लोगों ने उसकी बात मानी? उन्होंने उसे अनसुना किया। कुछ पढ़े-लिखे लोगों ने भारतीय-अरबी-अंकों के उपयोग की सिफारिश की। पर उस समय यूरोप में लोग रोमन अंकों का उपयोग कर रहे थे और वो उसके अभ्यस्त हो चुके थे। वो रोमन अंकों की जटिलता से अवगत थे और उनसे अंकगणित करना बहुत मुश्किल काम था। पर उसके बावजूद वो रोमन अंकों से चिपके रहे।

इस तरह दो सदी बीत गयीं। उसके बाद लियोनारदो फ़िबोनाची का आगमन हुआ। वो इटली के शहर पीसा में रहते थे। अपने अफ़्रिकी दौरे के दौरान उन्होंने हिन्दु अंकों की जानकारी हासिल की। 1202 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने भारतीय-अरबी-अंकों के साथ ‘शून्य’ के चिन्ह का भी उपयोग किया।

उन्होंने अंकगणित में शून्य का महत्वपूर्ण उपयोग भी दिखाया। तब यूरोप ‘अंधेरे-युग’ से उबर रहा था। वहाँ के लोग अब अधिक समृद्ध और पढ़े-लिखे थे। इटली में विशेषतौर पर तमाम व्यापारी थे जिन्हें अपने धंधे के लिए बहुत सारा हिसाब-किताब रखना पड़ता था। जब इटालवी व्यापारियों को अरबी-अंकों की सहजता और सुविधा का पता चला तो उन्होंने रोमन-अंकों का उपयोग त्याग दिया और वे नयी प्रणाली इस्तेमाल करने लगे। उन्होंने अरबी शब्द ‘सिफर’ का उपयोग किया। उन्होंने ‘सिफर’ को ‘झेपीरो’ बुलाया क्योंकि उसका उच्चारण ज्यादा सरल था।

‘झेपीरो’ शब्द अब बदल कर ‘झीरो’ हो गया है और यह शून्य के चिन्ह के लिए इस्तेमाल होने वाला सबसे आम शब्द है।

इटली से अरबी-अंक पूरी यूरोप में फैलने लगे। जिस समय कोलम्बस ने अमरीकी तट पर अपना डेरा डाला उस समय यूरोप के सभी देशों में अरबी-अंक उपयोग में लाए जा रहे थे।

आज भी हम कभी-कभी रोमन अंक उपयोग में लाते हैं – पर तभी जब हम कुछ दिखाना चाहते हों और जब हम कोई अंकगणित नहीं कर रहे हों। क्योंकि महारानी एलिजाबेथ इस नाम की दूसरी ब्रिटिश महारानी थीं इसलिए उन्हें एलिजाबेथ-II के नाम से संबोध्ति किया जाता था। पोप पॅाल क्योकि उसी नाम के छठवें पोप थे इसलिए उन्हें पोप पॅाल-VI बुलाया जाता था।

आज भी हम कभी-कभी रोमन अंक उपयोग में लाते हैं – पर तभी जब हम कुछ दिखाना चाहते हों और जब हम कोई अंकगणित नहीं कर रहे हों। क्योंकि महारानी एलिजाबेथ इस नाम की दूसरी ब्रिटिश महारानी थीं इसलिए उन्हें एलिजाबेथ-II के नाम से संबोध्ति किया जाता था। पोप पॅाल क्योकि उसी नाम के छठवें पोप थे इसलिए उन्हें पोप पॅाल-VI बुलाया जाता था।

आज ऐसा नहीं कि केवल यूरोप के देश ही भारतीय-अरबी-अंकों का उपयोग करते हों। पिछली शताब्दी में यह अंक सभी देशों में फैले हैं। दर्जनों अजीबो-गरीब भाषाओं में, अलग-अलग चिन्हों में आपको वही पुराने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0 मिलेंगे।

और यह सिलसिला कब शुरू हुआ? किसी प्राचीन आदमी ने जानना चाहा कि उसके पास कितनी कुल्हाडि़यां हैं और फ़िर उसने मदद के लिए अपनी उंगलियों पर नजर डाली।

0 comments:

Post a Comment